[NAVY STORY]

거북선-세계 해군 역사상 7대 명품 군함에 선정

미국해군연구소가 2만6000명을 대상으로 실시한 설문 조사에서 거북선이 세계해군 역사상 7대 명품 군함에 선정됐다.

사서에 거북선이 등장한 것은 조선 초였다. 1413년 태종이 “임진도에서 거북선과 왜선의 전투를 구경했다”(<태종실록>)는 기록이 그것이다.

당시에도 거북선의 위력은 대단했다. 좌대언 탁신은 태종에게 “적선이 거북선과 충돌하면 견뎌내지 못한다”면서 “거북선을 더욱 견고하게 만들어 무적의 도구로 삼아야 한다”고 아뢴다. 그러나 새롭게 개조·창안한 거북선으로 조선을 구한 이는 이순신 장군이었다.

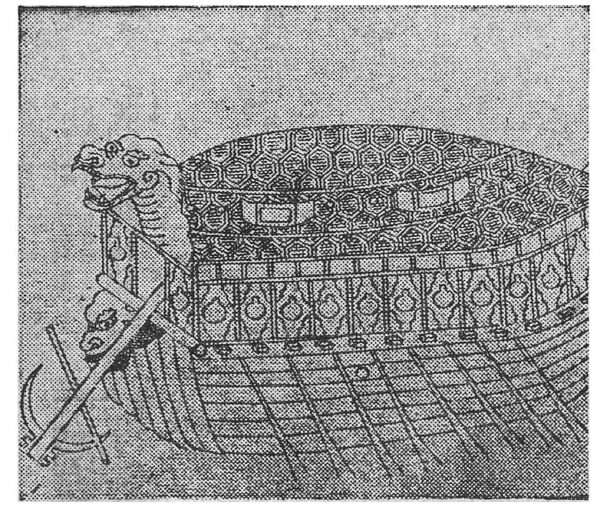

이순신 장군이 4곳의 해전에서 연전연승을 거두고 올린 장계에 거북선의 위력을 마음껏 과시했다.“왜적의 침입을 예측하고 거북선을 만들었는데…용머리 입에서 총통을 쏘고, 등에 송곳과 칼을 꽂았습니다. 밖에선 안을 볼 수 없으니 적선 수백척을 향해 쉽게 돌진해서 포를 쏠 수 있습니다.” 거북선의 모양은 1795년(정조 19) 편찬된 <이충무공전서>에 삽입된 그림(‘귀선도설’)으로 짐작할 수 있다. 하지만 그림만으로 구체적인 선체의 내외부 구조와 재질 등을 파악하기는 역부족이다. 임진왜란 당시의 실물을 발견하지 못했기 때문이다. 학계는 칠천량 전투(1597년) 현장을 주시했다. 왜군은 원균이 이끄는 조선의 병선 160척을 궤멸시킨 뒤 남은 배까지 모두 불살랐다. 이때 거북선이 침몰했다면 바로 칠천량 해저의 뻘 속에 남아있을 수 있다. 1970년 이후 대대적인 발굴작업이 이어졌다. 하지만 인양 소식은 없었다. 왜군이 조선의 선박을 모두 불살라버렸기에 흔적도 없이 사라진 것일까. . 그렇지만 거북선은 남겨진 기록과 그림만으로도 세계해군사의 레전드다. “용머리의 연기분출장치는 강력한 심리적 무기였고, 승전의 군사적 영향이 현재까지 이어졌다”는 평가가 따랐다. 1812년 미·영 전쟁 때 포탄마저 튕겨 나갔다는 미국의 범선 ‘USS 컨스티튜션’ 등과 동급으로 대우한 것이다.

충무공 이순신 장군에 대한 오해와 진실

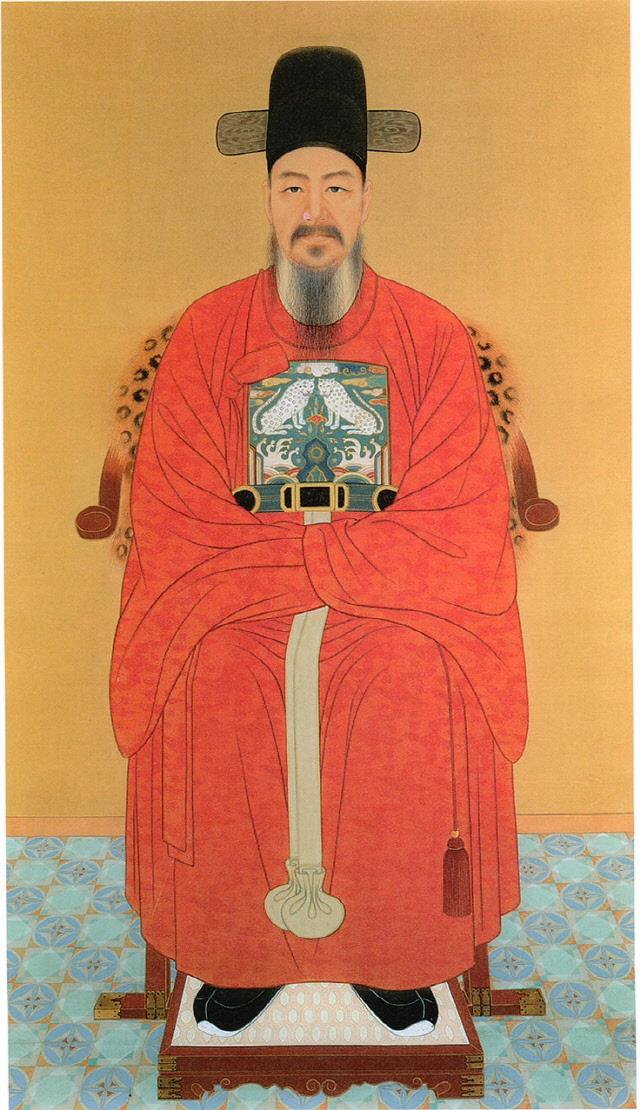

세종대왕과 함께 대한민국 국민이 가장 존경하는 인물로 손꼽는 충무공 이순신 장군. 이순신 장군을 주인공으로 한 서적·영화·드라마 등은 매년 끊이지 않고 쏟아져 나온다.

존폐의 위기에서 ‘전승의 신화’를 쓰며 나라를 구한 ‘성웅 이순신’에 대한 국민의 사랑이 그만큼 뜨겁다는 증거다. 하지만 수많은 매체에서 이순신 장군을 다루는 만큼 그에 대한 오해도 산적해 있다. 이순신 장군의 471번째 탄신일을 맞아 ‘충무공 연구의 메카’인 해군사관학교 해양연구소 충무공연구부의 도움을 받아 장군을 둘러싼 대표적인 오해와 진실을 알아봤다.

①이순신 장군은 면사첩을 받고 죄를 사면받았다?

이순신 장군의 고뇌와 영웅적인 행보를 그려 큰 인기를 얻은 한 드라마에 장군이 선조로부터 면사첩(免死帖)을 받는 장면이 나온다. 명량해전에서 대승을 거둔 이순신 장군에게 품계를 올려주는 대신 줬다고 하는 이 면사첩은 사실 조선에서 시작된 것이 아니라고 한다.충무공연구부에 따르면 면사첩의 유래는 명나라 원군에서 시작됐다고 한다. 명나라 군은 전쟁 당시 어쩔 수 없이 왜군에 부역한 민초들이 처벌을 피해 은둔하자 이들을 불러내기 위해 죄를 면해주겠다는 증서인 면사첩을 돌렸다. 면사첩은 일종의 삐라처럼 뿌려졌는데 이순신 장군에게 온 면사첩도 명나라 장수 양경리가 그에게 백성들을 다독이라는 의미로 다량을 건넨 것이라는 게 충무공연구부의 설명이다.

②이순신 장군은 스스로 백의종군을 자청해 졸병 신분으로 싸웠다?

잘못을 저지른 이들이 흔히 하는 사죄의 표현 중 하나가 바로 ‘백의종군’이다. 백의종군을 하는 장수는 병사로 강등당해 전장에 나서는 것으로 알려져 있다. 하지만 이는 사실과 다르다는 것이 충무공연구부의 설명이다. 조선시대 초인 문종 때 기록에 등장하는 ‘백의종군’은 형벌의 일종이다. 백의종군이 가장 많았던 시절은 바로 이순신 장군이 활동하던 임진왜란 때다. 장수가 지역을 버리고 후퇴하거나 다른 지역 장수의 도움을 거부할 경우 목을 베는 것이 군법이다. 하지만 임진왜란 당시는 곳곳에서 전투가 벌어지던 상황. 죄를 지은 모든 장수를 군법에 의거해 처벌할 경우 전쟁이 불가능한 상황이었기 때문에 백의종군을 지시하는 일이 많았다고 한다. 백의종군은 무보직의 개념이었다. 이순신 장군 역시 백의종군 시절 병사가 된 것처럼 묘사하는 경우가 많은데 이 역시 잘못된 것이다. 사료에 따르면 이순신 장군은 백의종군 당시 도원수 권율 밑에서 활동했다. 그가 맡은 일은 주로 군사 자문 역할이었다. 이 외에 둔전 경영도 했다고 한다. 즉 보직만 없을 뿐 장수의 대우를 받으며 활동한 것이다.

③이순신 장군은 자살했다?

이순신 장군에 대한 가장 큰 오해가 바로 이 자살설이다. 자살설은 후대인 숙종 시절 대제학을 지낸 이민서가 쓴 ‘김충장공유사’에 처음 등장한다. 의병장 김덕령이 이몽학의 난에 개입했다는 모함을 받고 옥사하자 이를 안타까워했던 이민서는 ‘정쟁에 휘말려 죽은 김덕령처럼 되기 싫어서 이순신 장군은 스스로 갑옷을 벗고 탄환에 맞아 죽었던 것 아니냐’란 요지의 글을 썼다. 추측에 불과한 이민서의 글이 후대에 자살설로 번졌다는 것이 충무공연구부의 설명이다.충무공연구부 제장명 교수는 의병장 안방준의 ‘은봉전서’를 바탕으로 이순신 장군의 죽음을 연구했다. 제 교수에 따르면 이순신 장군의 죽음에는 수하 장수 송희립의 피격이 크게 작용했다. 제 교수는 “총탄이 빗발치는 상황에서 판옥선 장대에 몸을 피한 채 지휘하던 이순신 장군은 송희립이 총에 맞았다는 보고를 받고 크게 놀라 자리에서 일어났다”며 “그 과정에서 총탄이 이순신 장군의 가슴을 뚫어 끝내 순국한 것이 맞다”고 전했다.

고경석 충무공연구부장(해사 해양연구소)은 “이순신 장군을 신격화하는 과정에서 자살설이 불거졌지만 사실 이는 오히려 이순신 장군을 욕되게 하는 것”이라고 말했다.

(국방일보 4월28일자)